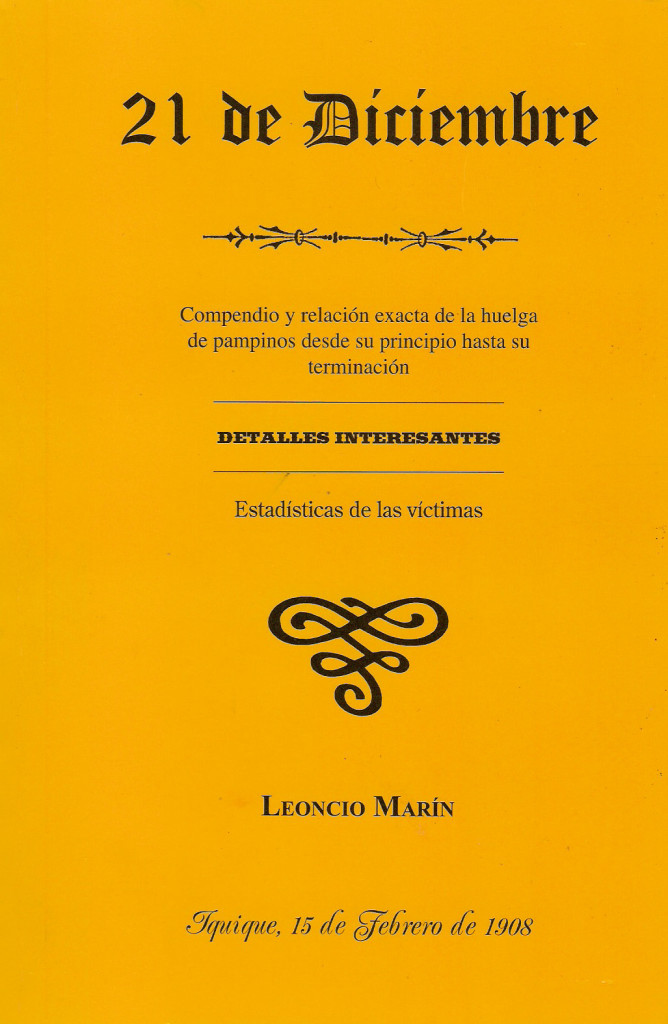

Los hechos ocurridos el día 21 de diciembre de 1907, fueron transmitidos de una generación a otra, gracias a la palabra hablada. Los dos libros que fueron editados meses después, el de Vera y Riquelme y el Leoncio Marín, por razones que aún desconocemos, recorrieron el camino de casi todos los libros, el olvido, la destrucción. En el mejor de los casos logró llegar a una elite ilustrada. O bien se depositó en una biblioteca.

Los hechos ocurridos el día 21 de diciembre de 1907, fueron transmitidos de una generación a otra, gracias a la palabra hablada. Los dos libros que fueron editados meses después, el de Vera y Riquelme y el Leoncio Marín, por razones que aún desconocemos, recorrieron el camino de casi todos los libros, el olvido, la destrucción. En el mejor de los casos logró llegar a una elite ilustrada. O bien se depositó en una biblioteca.

Por su parte, el pueblo el que cultiva la palabra hablada, tuvo que contar el hecho según lo relataban los que allí estuvieron. Gran parte de la historia de la masacre de la escuela fue recogida por la tradición oral, transmitida y ampliada por la voz de los humildes, de los que carecen del lápiz y del cuaderno.

Fue en el barrio y no en la escuela donde se contó la historia de los mártires de Tarapacá (expresión que se la debemos a Vera y Riquelme). La escuela en cuanto instrumento del Estado no tuvo la voluntad de contar lo que en centro de la ciudad acontecía. Fueron los antiguos y las antiguas, los que en las noches cálidas de la ciudad, con el banco afuera de la casa, narraban lo que ya todos sabemos.

Mi abuelo nos los contaba como si él mismo hubiese estado allí. Hablaba con pena y con rabia. Y ese es el relato que cala más hondo. Un viejo obrero reproduciendo lo que su padre le contó. Así nos criamos con la imagen de una masacre a plena luz del día. Por la noche, la escuela Santa María era un lugar respetable. Se nos decía que penaban los que fueron asesinados.

No fue prioritario para los viejos del pueblo saber cuanto habían muerto. Esa contabilidad nunca importó. “Uno es harto” parecían decir. La escuela seguía negando lo que en el barrio era vox populi. En el año 1908, el poeta anarquista Francisco Pezoa escribe el “Canto a la Pampa”. Una crónica poética que narra lo allí sucedido. Define a la pampa como “la tierra triste”. Pero es un canto que alza la voz. Pide venganza. Es quizás el registro más potente de lo que allí ocurrió.

Este poema se popularizó una vez que se hizo canción. Tomó el ritmo del vals Ausencia. En los años 70, Quilapayún la graba con la voz de Willie Odó. “Pido venganza por la que vino/de los obreros el pecho a abrir/ pido venganza por el pampino que allá en Iquique supo morir”. Se verá entonces como la tradición oral y la poesía lograron vencer el olvido. Los historiadores llegaron después.

Lo que la escuela no quiso contar lo contó el barrio, en la plaza, en las esquinas de esas noches atractivas que tiene esta ciudad. Gracias a la historia de hoy, a los historiadores como Eduardo Devés y Pedro Bravo Elizondo podemos tener un registro casi exacto de lo que fue esa tarde del 21 de diciembre. Pero, antes de ellos existió Vera y Riquelme, Leoncio Marín, el testimonio de Nicolás Palacios, Juan de Dios Ovalle, entre muchos otros más. Y en una perspectiva que ayuda a entender esa matanza, la novela Tarapacá, de Juanito Zola que reconstruye el ambiente en que vivía la provincia. Ambiente que hacía presagiar lo que venía.

La memoria es un jardín que hay que cuidar. Luis Advis con su Cantata la inmortalizó venciendo al olvido. Pero no queda la tarea de seguir contándosela a nuestros hijos e hijas.